De Contos Orais a Tradições Escritas: O Legado das Lendas no Brasil Rural

A Palavra Antes da Palavra Escrita

A sacralidade da fala nas rodas noturnas

Nas casas afastadas, cercadas por mata e solidão, quando o lampião lança sombras vacilantes nas paredes de barro cru, a fala não é passatempo — é sacramento. Em torno do fogão a lenha ou na soleira da porta, formam-se círculos de escuta onde o tempo se curva, e os mortos se assentam entre os vivos. A palavra, nesse espaço, é feita de fôlego e de fé. O que se conta, conta também quem conta. Cada voz tem sua cadência, seu timbre, sua gravidade — como se a própria terra respirasse através da boca dos antigos.

Não há improviso leviano. Há uma liturgia implícita. O começo do conto é quase uma invocação, e seu desfecho, uma bênção ou um aviso. Ninguém interrompe. Ninguém ri fora de hora. O silêncio escutante que acompanha essas narrativas não é de curiosidade: é de reverência.

A transmissão oral como fio invisível entre gerações

As lendas não são apenas histórias antigas. São pontes lançadas entre avós e netos, entre os que partiram e os que ainda estão por vir. Não se transmitem por obrigação, mas por necessidade interior — como quem passa adiante um segredo que não lhe pertence, mas que, se não for dito, morre.

Nesse fio invisível entre as gerações, não há autoria. O que importa não é quem criou o conto, mas quem soube guardá-lo intacto no coração. É essa fidelidade ao mistério — e não ao detalhe — que dá às lendas sua força perene. Cada geração as reconta não para inovar, mas para não esquecer. Porque esquecer seria romper o pacto com o sagrado.

O valor moral e espiritual da repetição ritual da história

Contar a mesma história cem vezes não é redundância — é rito. A repetição não cansa; ela afunda. Cada nova escuta cava mais fundo no espírito do ouvinte. A lenda do lobisomem, da noiva desaparecida, do homem que vendeu a alma, repete-se não para entreter, mas para moldar. Moldar o caráter, educar o temor, lembrar o limite.

O medo, o respeito, a humildade diante do que não se vê — tudo isso se transmite no ritmo pausado de quem conta olhando para o escuro lá fora. E assim, a palavra não apenas narra o mundo: ela o sustenta. É pela palavra repetida que a aldeia recorda sua origem, que os campos lembram suas maldições, que a criança aprende a não zombar da noite.

Onde não há livro, há fala. Onde não há registro, há memória. E onde não há papel, há alma. E a alma, quando escuta com pureza, jamais esquece.

O Medo como Guardião da Ordem

As figuras assombrosas como símbolo da vigilância moral

Nas noites sem lua, quando os galhos rangem e o silêncio pesa como um presságio, surgem, no imaginário do povo, figuras que não pedem prova: apenas temor. Boitatá, Corpo-Seco, Mula-sem-Cabeça, Lobisomem — não são monstros no sentido moderno, mas sentinelas simbólicas, guardiães das fronteiras entre o permitido e o profano.

Estas figuras não aterrorizam por acaso. Elas emergem da necessidade espiritual de impor freios onde a razão não alcança. Elas vigiam aquilo que os olhos não veem: o respeito ao sagrado, à natureza, aos mortos, às promessas feitas e não cumpridas.

Não se tratam de invenções grotescas para assustar crianças, mas de máscaras morais que se impõem como presença. São avisos, não espantalhos. E aquele que ri delas, cedo ou tarde, encontra-se só, numa estrada deserta, ouvindo passos que não são seus.

O boitatá, a mula-sem-cabeça, o lobisomem: máscaras do invisível

O boitatá, serpente flamejante que guarda os campos e castiga os incendiários, é mais que mito: é um símbolo da natureza ferida que se vinga com fogo. A mula-sem-cabeça, que galopa em brasa por ter nascido do sacrilégio, lembra que certas transgressões espirituais não morrem com o tempo — elas ardem.

O lobisomem, homem que vira fera ao negar sua própria humanidade, é a imagem encarnada do pecado cultivado em silêncio — aquele que, de tanto ser negado, transforma o sujeito em sombra.

Essas figuras são, no fundo, espelhos. Revelam o que o ser humano esconde de si mesmo. Não são “lendas” no sentido folclórico, mas parábolas vivas — cuja função é recordar que existe uma ordem anterior à vontade individual, e que profanar essa ordem traz consequências que não se explicam com lógica.

O medo não como punição, mas como convite à reverência

No universo simbólico do Brasil rural, o medo não é castigo. É chamado. É convite a pisar com humildade em solo que não se conhece. O medo funda a reverência, que é a primeira forma de sabedoria.

O menino que teme o lobisomem não teme o bicho, mas o que ele representa: a quebra de um limite que não se pode ultrapassar sem pagar caro. A mulher que acende uma vela ao ouvir gritos no mato não age por superstição, mas por intuição ancestral: ela sabe que o invisível também exige respeito.

Esse medo não paralisa — ele ordena. Ele põe cada um em seu lugar. Ensina a não zombar do sagrado, a não rir daquilo que não se entende, a não passar pela mata sem pedir licença. E, acima de tudo, recorda que há forças maiores que o desejo, e que nem tudo neste mundo é para ser dominado.

A Terra como Livro: O Espaço que Fala

Pedras, árvores, trilhas e encruzilhadas como narradores silenciosos

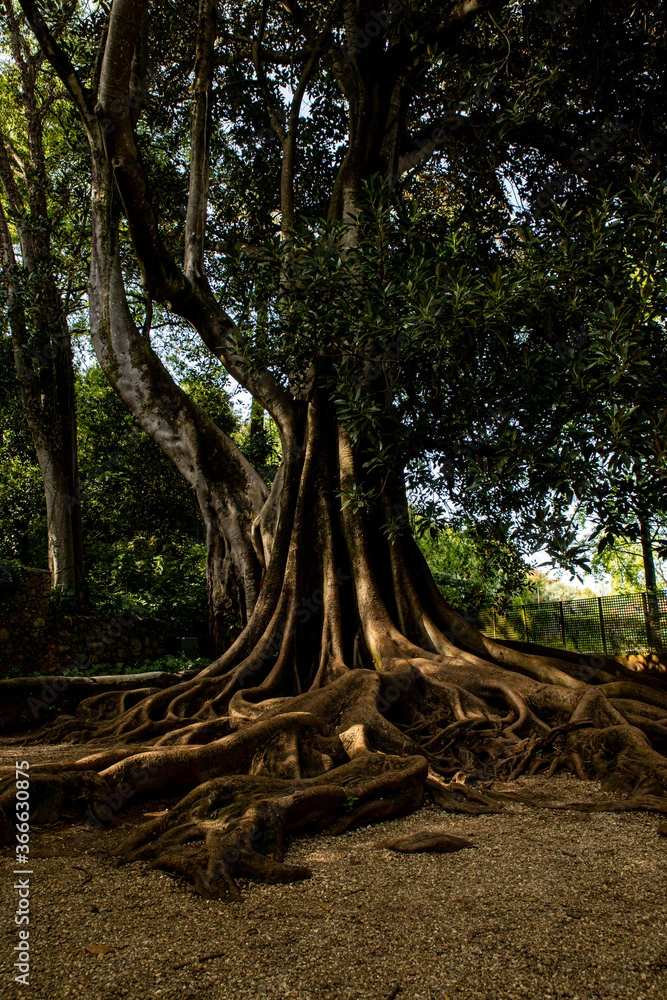

Antes das palavras, há o chão. E antes dos nomes, há os sinais. Nas regiões mais interiores do Brasil, a terra não é cenário — é escritura. Cada pedra grande à beira do caminho, cada árvore retorcida, cada trilha batida pela repetição de passos carregados de fé, são letras de um alfabeto que não se lê com os olhos, mas com o espírito.

Os antigos não passavam por esses lugares distraídos. Uma pedra em forma de cruz, um córrego que corre ao contrário, uma árvore que sangra quando cortada — tudo isso é registro. Registro do que ali aconteceu, do que ali se revelou. A natureza, quando olhada com escuta, não é muda. Ela murmura. E às vezes grita.

Por isso, as encruzilhadas — sempre temidas, sempre respeitadas — não são simples cruzamentos. São intercessões de planos: o visível e o invisível, o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. É nesses pontos que as lendas se condensam, como neblina que sobe do chão.

Geografias encantadas: a paisagem como símbolo e escritura

No Brasil profundo, não existe espaço neutro. A paisagem é encantada não por um capricho poético, mas porque foi habitada por gerações que a viram como sagrada. Cada vale tem um vulto. Cada caverna guarda um segredo. Cada rio tem uma história de amor ou de castigo.

A geografia não é apenas extensão: é revelação. Os caminhos não são só rotas — são itinerários espirituais. O peregrino que anda por entre serras, sem saber, pisa em territórios onde o tempo é outro, onde a memória coletiva se assentou como orvalho, e onde as vozes que já se calaram continuam a ecoar, para quem tem ouvidos.

Essas geografias encantadas não precisam de placas nem de mapas. O menino criado ali sabe onde mora o “coisa ruim”, onde a alma penada chora, onde não se pode assobiar à noite. E sabe também que certos lugares se atravessam em silêncio, de cabeça baixa, como se passasse diante de um altar.

A lenda que nasce do chão: um pacto entre homem e natureza

As lendas que povoam o interior não surgem do nada. Elas brotam do chão. São colheitas espirituais. Frutos simbólicos do contato entre o homem e a terra. Quando alguém diz que “ali mora uma assombração”, não está apenas reproduzindo um boato — está afirmando que aquele lugar carrega uma presença. Uma presença que não se vê, mas que se sente.

É um pacto silencioso: o povo respeita o espaço, e o espaço ensina o povo. A mata que engole quem nela entra sem respeito. A pedra que cresce no meio da plantação como sinal de promessa quebrada. O córrego que inunda sempre no mesmo dia. Tudo isso forma a teologia oculta da terra.

Esse pacto é quebrado quando se zomba. Quando se desmata sem pedir licença. Quando se asfalta sem ouvir os antigos. A terra, então, deixa de falar. E o silêncio que resta não é paz — é vazio.

Mulheres Velhas, Vozes Eternas

O lugar das rezadeiras, parteiras e contadeiras nas comunidades

No coração das vilas e roças do Brasil interiorano, há uma presença que não se impõe pela força, mas pela permanência: a das mulheres velhas. Não são líderes por decreto, nem sábias por estudo. São, antes, esteios de uma sabedoria encarnada — aquela que se aprende com o tempo, com a dor, com a escuta e com a fidelidade às palavras herdadas.

A rezadeira conhece mais que ervas: conhece o silêncio das doenças que não são do corpo. A parteira não apenas traz vidas ao mundo, mas também guarda segredos de morte, de promessas feitas antes do nascimento. E a contadeira, que não precisa de livros nem de microfones, mantém acesa a chama de narrativas que, sem ela, se apagariam com o último fôlego da geração anterior.

Essas mulheres não “fazem parte” da cultura: elas a sustentam. Seu saber não está arquivado — está em suas mãos, em seus olhos fundos, em sua fala mansa. Quando elas se vão, parte da alma do povo parte com elas.

A memória feminina como guardiã do mito e da cura

Há uma memória que é mais do que lembrança: é permanência espiritual. E é nela que essas mulheres vivem. Elas são as guardiãs do mito, não como quem estuda um conto antigo, mas como quem mora dentro dele. Quando uma mulher velha diz que “não se deve varrer a casa à noite”, ela não está ensinando uma superstição — está transmitindo uma regra simbólica, um código ancestral que guarda a casa da desordem invisível.

Quando ela reza sobre a cabeça de um doente, entre murmúrios e sinais da cruz, ela está reorganizando um mundo ferido. Não com medicamentos, mas com palavras que têm peso, ritmo e raiz. A cura, ali, não é técnica — é gesto sagrado.

O mito, nas mãos dessas mulheres, é vivo. Ele respira através das histórias que elas não contam para encantar, mas para ordenar, advertir e preservar. O mito é como um pão que elas repartem com o tempo, alimentando o que ainda não nasceu com a farinha do que já se foi.

A linguagem materna como tecelã do sentido coletivo

A fala dessas mulheres é uma língua que não se ensina nas escolas. É feita de diminutivos que protegem, de advertências que soam como orações, de silêncios que pesam mais que gritos. É uma linguagem materna não apenas no sentido biológico, mas espiritual — uma fala que acolhe, instrui e vincula.

Elas tecem o sentido coletivo como quem costura à noite, à luz fraca, para não deixar ninguém com frio. Cada expressão, cada conselho, cada história que elas contam ou deixam no ar, forma o tecido simbólico da comunidade. Um tecido que resiste à pressa, ao descrédito, ao esquecimento.

E quando elas partem, não morrem. Tornam-se parte do chão. Passam a habitar as pausas das histórias, o gesto de acender uma vela, o cuidado com a casa à noite. Continuam falando — mas por dentro.

O Risco da Letra: Quando o Papel Tenta Domar o Mistério

A transcrição das lendas e o perigo da dessacralização

Quando a lenda, antes viva no fôlego de um ancião, passa a ser letra em papel, algo sutil — e grave — se perde. A transcrição, embora bem-intencionada, muitas vezes congela o que era movimento, fixa o que era fluxo, empobrece o que antes exigia presença.

A palavra contada é ritual. Tem pausa, tom, silêncio, cheiro de café ao fundo, madeira estalando no fogão, noite cerrada no quintal. Já a palavra escrita, por mais fiel que pretenda ser, corre o risco de virar objeto de consumo, estudo, folclore domesticado.

O mito se dessacraliza quando é arrancado de seu altar cotidiano e levado às vitrines do saber estéril. Quando se publica uma lenda como se publica uma crônica, sem o temor que ela exige, sem o cuidado que a protege, faz-se dela coisa morta — bela, talvez, mas inerte. Como empalhar um pássaro e esperar que ele cante.

Entre a preservação e a morte do mito: o dilema do registro escrito

E, no entanto, calar também mata. A escrita é, muitas vezes, o único barco possível para atravessar os tempos. O dilema é real: como preservar sem trair? Como registrar sem domesticar? Como tocar o sagrado com mãos de tinta e papel?

O mito precisa ser lembrado, mas não explicado. Precisa ser contado, mas não dissecado. Quando um pesquisador escreve sobre a “função social” de uma lenda, muitas vezes a esvazia de sua função espiritual. Quando se traduz a linguagem simbólica em categorias acadêmicas, algo essencial escapa: o tremor, o mistério, o indizível.

O registro só é legítimo se for feito com reverência. Como quem escreve com os joelhos dobrados, sabendo que toca algo maior que si. A letra, para não ser veneno, precisa nascer do silêncio — o mesmo silêncio em que os antigos ouviam o mundo antes de responder com histórias.

Como escrever sem matar: o papel da linguagem simbólica

Há, porém, um caminho estreito e possível: a escrita simbólica. Uma escrita que não tenta explicar, mas evocar. Que não reduz, mas amplia. Que não invade, mas se aproxima com temor e tremor. Essa escrita é mais música que relatório, mais prece que artigo, mais gesto que dado.

Escrever lendas exige pureza de intenção e finura de ouvido. Exige compreender que o que se escreve não é apenas um enredo, mas um organismo espiritual. É preciso deixar lacunas, permitir mistérios, respeitar os silêncios que moram entre as palavras.

E, sobretudo, é preciso saber que se está apenas servindo a algo que é maior. O escritor, nesse contexto, não é autor, mas canal. Ele não cria: ele escuta e registra, como quem toma nota da voz de um anjo ou de um avô que não volta mais.

A Lenda como Espelho da Alma Coletiva

O mito como juízo moral: ensinar sem doutrinar

A lenda, ao contrário do discurso moderno, não impõe regras nem prega comportamentos. Ela não ensina como se ensina numa sala de aula — ela mostra. E o que mostra, não se esquece. Por isso, sua força moral é maior que a das leis escritas. O menino que escuta sobre o lobisomem não recebe uma lista de proibições: ele intui que há limites. A moça que ouve a história da noiva fantasma aprende que há promessas que não podem ser quebradas.

A lenda julga sem acusar. Ensina sem moralismo. E, por isso, transforma. Porque é mais fácil fugir de uma punição jurídica do que escapar do olhar silencioso de um mito interiorizado. A moral das lendas é feita de imagens que se cravam no coração. E onde há imagem, há memória.

Quando o povo se narra: as lendas como autobiografia simbólica

As lendas populares são a forma como um povo se compreende, se protege e se adverte. Elas não são apenas registros do passado: são espelhos moldados com símbolos. Quando um povo cria e repete uma história, ele está dizendo, de forma velada: “é assim que nos vemos, é assim que queremos ser vistos, é isso que tememos, é isso que nos guarda”.

Por isso, as lendas revelam mais sobre um povo do que os livros de história. São autobiografias simbólicas. Cada assombração é um trauma velado. Cada milagre é um clamor espiritual. Cada encanto é uma esperança vestida de narrativa.

A mulher que transforma em serpente para vingar uma traição, o padre que levita por santidade ou condenação, o menino que vira passarinho por não obedecer — todos esses personagens são o próprio povo, narrando a si mesmo como metáfora, como súplica e como juízo.

O invisível que educa: ética e espiritualidade populares

Nas cidades pequenas e nos povoados esquecidos pelos mapas, a educação moral mais profunda não está nos discursos, mas nos causos. É ouvindo a história da estrada maldita, da alma penada no campanário, do homem que sumiu ao xingar a cruz, que as crianças aprendem a respeitar a vida e a morte, o visível e o oculto.

Essa espiritualidade popular não precisa de teologias. Ela é vivida no corpo, na fala, no gesto. E sua ética é clara: há coisas que não se tocam, há palavras que não se dizem, há lugares que exigem silêncio. Porque o mundo não é apenas material. E viver bem é, antes de tudo, saber andar entre as coisas com respeito.

Assim, a lenda não é só conto: é catecismo simbólico. É moral encarnada em imagem, ética contada como mistério. E, mais do que qualquer lei escrita, é ela quem modela a alma do povo.

Do Turista ao Peregrino: O Caminho da Escuta

O visitante como discípulo do lugar, não consumidor

Há quem vá aos rincões do Brasil buscando apenas o exótico, a curiosidade, o pitoresco. Chegam com câmeras, pressa e risos fáceis, querendo ver “de perto” o que só pode ser compreendido de dentro. Chamam de turismo aquilo que exige silêncio, reverência e espera. Mas as cidades pequenas não são vitrines de folclore — são relicários vivos.

O visitante que chega sem humildade nada vê. No máximo, fotografa o invólucro. Mas aquele que se aproxima como discípulo, como quem reconhece que há ali um saber que lhe falta, esse começa a ver. Porque só quem se curva pode enxergar as raízes.

A tradição não se oferece: ela se esconde, esperando ser honrada. Não se entrega a quem consome, mas a quem se dispõe a ouvir como quem escuta um sussurro no altar.

Como ouvir o que não está dito: escuta simbólica do território

As lendas não estão apenas nos livros ou nas bocas dos velhos — elas estão inscritas nas pedras das igrejas, nas janelas de madeira, no sino que dobra às seis da tarde. Estão no modo como se varre a calçada, na maneira como se olha o céu, no medo de sair à noite, no cuidado com os mortos.

A escuta simbólica exige olhos desacostumados do ruído moderno. É preciso perceber os sinais, não como curiosidades, mas como mensagens. A árvore retorcida no meio da praça não é obstáculo — é vestígio. O banco gasto pelo tempo não é sucata — é testemunho.

Ouvir o território é entender que cada praça é um teatro sagrado, cada estrada é um caminho de penitência, cada procissão é uma reencenação da alma coletiva. Nada ali é por acaso. E tudo fala, para quem sabe escutar.

A vocação espiritual do Brasil interiorano como santuário de sentido

O Brasil profundo, aquele que mora nas ladeiras de terra, nos sinos que ecoam distantes, nas cruzes plantadas à beira da estrada, não é apenas um cenário. É um santuário. Um lugar onde o tempo ainda tem peso, onde a palavra ainda guarda poder, onde o invisível ainda é levado a sério.

Nessas terras, a vida não é explicada — é vivida como mistério. Cada lenda, cada rito, cada silêncio carrega uma vocação: lembrar ao homem moderno que nem tudo pode ser compreendido, que nem tudo precisa ser útil, que há beleza em simplesmente guardar, repetir, respeitar.

E assim, o viajante que chega com coração limpo, talvez não volte com fotos espetaculares — mas voltará com algo mais raro: um pedaço de sentido costurado à sua alma. Porque quem ouve uma lenda como quem ouve uma prece, sai transformado.